烏帽子岳(1692.2m) 熊本県 |

||||

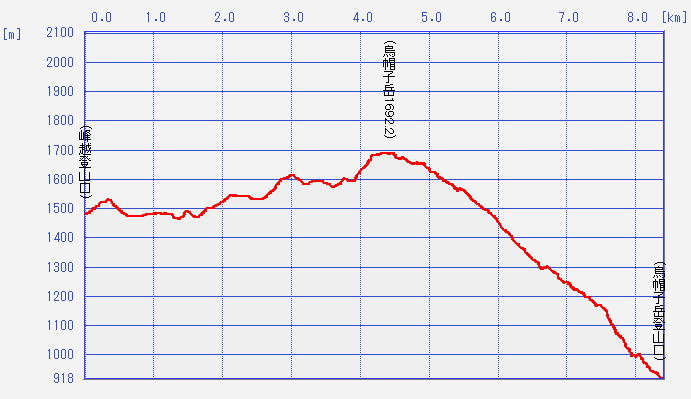

経路概念図 クリックで拡大 |

オオキツネノカミソリ |

|

||

集合場所での主催者挨拶 |

ダイコンソウ |

2011年8月2日 この日は、泉・五家荘登山道整備プロジェクト主催の登山道整備への参加である。 今回は、最近出版された登山のガイドブック「九州百名山地図帳」に紹介された烏帽子岳と国見岳への登山道整備が行われた。 参加者は地元の皆さんと熊本や福岡、宮崎、鹿児島県などからのボランティアで総勢24名。 集合場所は、八代市泉町樅木の草花資料館駐車場。やませみはB班、かわせみはA班に配属される。 烏帽子岳は、五勇谷沿いにある登山口から山頂までの登山道を整備するもので、A、B2班を編成。A班は山頂から登山口へ。B班は登山口から山頂へ向かう計画である。 そして、国見岳への登山道のつけ替えはC班である。 かわせみはA班のサブリーダーを依頼され、役目は整備ルートの案内である。今回整備を行うルートは地元の皆さんの伝承が途絶えているところで、地元の皆さんとボランティアの皆さんをかわせみが案内することに。 かわせみのA班は峰越登山口まで車で送ってもらい、烏帽子岳山頂へ向かう。この登山道は2009年に地元の皆さんと整備した懐かしいルート。 地元の皆さんは、重たい草刈り機を担いで軽やかに登る。ボランティアの私たちは離されないように頑張るが、スピードが早くて息が上がり汗も噴き出す。 途中では登山道に横たわる倒木を片づけ、低く垂れ下がった枝や蔓などを除きながらも順調に進む。標準タイム2時間30分のところを1時間50分ほどで山頂に到着。きつかったはずである。 山頂で早い昼食を済ませ、草刈り機2台のエンジンがかかる。ここからが本日計画された登山道の整備。 まずは、かわせみが先導して刈り払いのルートへ誘導する。草刈り機がうなりを上げ、登山道を覆う背丈を超えるスズタケを刈り払いながら下る。刈られたスズタケをボランティアの皆さんが横に片づけ、目印を補足しながら進む。 途中にある、烏帽子岳本谷登山口への分岐点には仮の道標板を取り付け、さらに刈り払いながら五勇谷登山口へのルートを下る。作業は、地元の皆さんの馴れた草刈り機さばきで順調に進み、1/3ほど下ったところで五勇谷登山口から作業を行ってきたB班と出合ってハイタッチ。 互いに称えながらの歓談のあと、雷鳴に促されるように五勇谷登山口へ下る。 途中には、木材を搬出した作業道が登山道を寸断していてルートが分かりづらく、目印を多めに補足しながら下る。(地図−第1図参照) 五勇谷の登山口に着いたところで、国見岳登山道の整備を終えて待機中のC班と合流。 C班によると、今まで利用されてきた国見岳新登山口からの登山道は、急斜面で崩壊もあることから危険であり、今回新たな登山口を設定して、登山道もつけ替えたとのこと。(地図−第4図参照) 国見岳への新たな登山口は、新登山口からさらに林道を旧登山口方向へ進み、尾根と交差するあたりに設定され、仮の標識が設置されている。 そこからのルートは、古くからの猟師道を利用して設定され階段も設けられている。 今回新たに設定された登山口からは尾根伝いに登り、400mほどで今までの登山道に合流する。 今回の整備で、五勇谷の烏帽子岳登山口から烏帽子岳山頂まで快適に歩くことが出来るようになった。今回整備されたルートを通り、数年前に整備を済ませている登山道を利用すれば、烏帽子岳から五勇山、国見岳への周回も快適なルートとなった。 五家荘の山は、これからも色々な花が咲き続け、秋には全山を彩る鮮やかな紅葉も圧巻である。 この素晴らしい脊梁の四季を、多くの登山者の方に体感していただきたいと願っている。 参考 紅葉の烏帽子岳〜国見岳周回ルート 来年の登山道整備は、スズタケのヤブで歩きづらい五家宮岳一帯で行われるそうである。その時はまた、地元の皆さんと共に汗を流したいと思っている。 |

||

|

ナツツバキ |

|||

|

ナツツバキ |

|||

スズタケのヤブ道の刈り払い |

ウグイスの卵 |

|||

刈り払われた登山道 |

ウグイスの巣 |

|||

ヘクソカズラ |

||||

オミナエシ |

||||

コスモス |

写真はB班のやませみが撮影 |

|||

Back |

||||