北山犬切(1621m)〜七遍巡り(約1590m) 熊本県 |

|||

一本樫林道から北山犬切へ向かう尾根道 |

高校生から年輩者まで、総勢15名の参加者 |

||

一本樫林道沿いの登山口 |

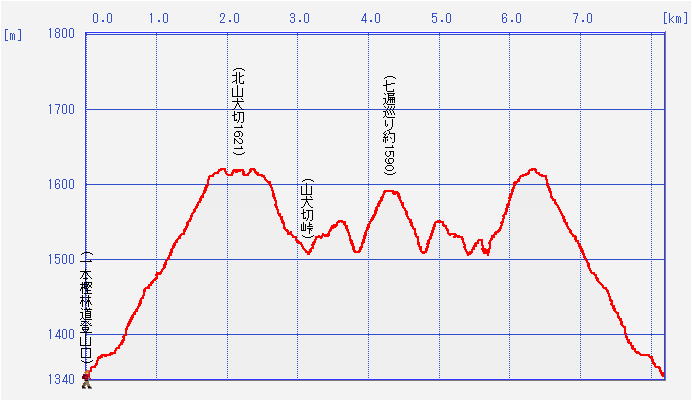

経路概念図 クリックで拡大  |

2009年12月13日 この日は、八代市の「泉・五家荘登山道整備プロジェクト」が行う「森を楽しむ勉強会」への参加である。併せて、ルート上に必要な道標の設置場所についても、調査が行われた。 ルートは、一本樫林道の登山口から「北山犬切」を経て「七遍巡り」を往復するもので、距離は8.3km、所要時間は4:33であった。 参加者は高校生を含む15名。車3台に分乗して、樅木から分岐する一本樫林道を進む。途中にはゲートがあり、普段は閉められているが、この日は特別に開けられた。 ゲートから林道は未舗装となる。所々で路上の落石を取り除きながら進み、樅木の分岐点から、6.4kmほどのところで登山口に着く。 登山口は尾根の上にあり、法面にはススキが茂っているものの、20mほど登るとススキはなくなり、歩きやすくなる。登山道は幅1mほどに刈り払われていて快適だ。 尾根筋のスズタケはシカに食べられて短くなっており、インストラクターの話では、短くなったスズタケはこのまま弱ってやがて枯れるそうだ。 しばらく登ると自然林になり、ブナも現れる。登山道はやがて上福根山からの登山道と出会う。そこから南東へ150mほど進むと、北山犬切への分岐点で道標もある。ちなみに、地形図の標高点の位置はこの道標が立っているところである。分岐点から北山犬切までは200m、7分ほど。 北山犬切の頂は露出した石灰岩で、脊梁の山並みが良く見える。インストラクターの話では北山犬切の「山犬」とはオオカミのことで、五家荘の鍾乳洞からは、オオカミやクマの骨が発見されているそうだ。 先ほどの分岐点まで引き返して、七遍巡りへ向かう。林道川口線の山犬切峠近くまで進むと、ヤマザクラの巨木に出会う。巨木に近づくと、圧倒されるような存在感である。幹回りは、環境省の巨木の定義である「地上1.3mの幹回りが3m以上」を越える4.7mほど。将来にわたって残したい貴重な樹木である。 実は、20年近く前からこのヤマザクラの横を何度も歩いていたが、この巨木がヤマザクラであることには全く知らなかった。余りにも大きくて、何の木であるかを深く考えることもなかったが、今年5月、登山道の調査で地元の方々と一緒に歩いた時に、ヤマザクラであることを教えていただいた、感慨深い巨木である。 巨木の先では、立ち枯れたおびただしい数のトリカブトに出会う。トリカブトの実は全て弾け、冬への備は順調のようだ。 この辺りにはヤマシャクヤクも多く、5月には白い花が一面に咲く貴重なところでもある。 しかし、近年では大量に殖えたシカが通常のエサ植物を食べ尽くし、今までは毒があるために食べなかったヤマシャクヤクの花びらを食べるようになって、種子ができ難くなっているそうである。シカの食害で、絶滅寸前になったキレンゲショウマのようになる前に対策を進めたいものだ。 林道川口線の山犬切峠で一休みして、七遍巡りへ向かう。幅の広い尾根筋を緩やかに登る。辺りのスズタケは、すっかり枯れて見通しはよくなってはいるものの、踏み跡は薄くうっかりすると登山道からはずれそうになるので、注意が必要だ。 途中には、幹回りが5mに近いイチイの巨木も立っていて、自然の豊かさを実感する。一旦下って登り返すと七遍巡りの頂である。 頂は、自然林の広い鈍頂で特徴がなく、昔から道に迷いやすい所として有名である。注意を促すために「七遍巡り」の名前が付けられたそうで、ガスの発生時など見通しが良くない時は、十分な注意が必要である。 七遍巡りで少し早いランチタイム。その後は往路を引き返して登山口に戻った。 今回は、道標設置場所の確認も行った。道標は冬の間に準備して、山の雪が融ける春に設置されるそうである。 この日は、地元のインストラクターや動植物に詳しい方々と一緒に歩いて、山の現状や問題などを分かりやすく教えていただいた。今回の行事に参加して、山に親しむ者としては貴重な情報を得ることができたと思っている。 |

|

北山犬への分岐点 (地形図:標高点の位置) |

北山犬切 山頂 |

||

山の恵み ナメコ |

オニシバリ |

||

食べるとおいしい天然のヒラタケ |

|||

ヤマザクラの巨木 地上1.3mの幹回り4.7m |

イチイの巨木 地上1.3mの幹回り約4.8m |

七遍巡り周辺のブナ林 |

|

Back |

|||