烏帽子岳(1691.7m)〜五勇山(1662m)〜石堂屋(1335.9m) 熊本県 宮崎県 |

|||||||||

経路概念図 クリックで拡大  |

五勇山の標識 |

石堂屋の山頂 |

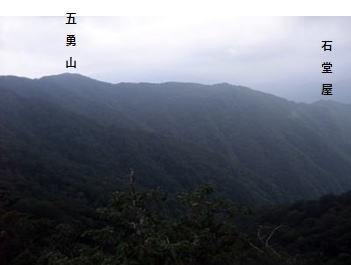

烏帽子岳と五勇山の稜線から |

||||||

登山道から見た烏帽子岳 |

烏帽子岳への登山道 スズタケが登山道を覆っている |

五家荘と椎葉村を結ぶ、峰越林道(市道 五家荘椎葉線)の峠にある登山口から、標記3座を往復した。距離は21.8km、所要時間は10:45であった。 今日の登山は距離が長い。少しでも早く出発したいが、気をつけるのはマムシ。踏めば危険である。足もとが見えるようになるまで待って出発する。 登山口から尾根に沿って登る。登山道はスズタケが登山道覆うように茂っている。小さなアップダウンを繰り返しながら緩やかに高度を上げていく。しばらく進むと、五家荘への分岐点に着く。ここは20年近く前、五家荘側から登った懐かしいところである。 烏帽子岳への分岐点が近づくと、木の枝越しに烏帽子岳直下の岩壁が見える。稜線に出ると、そこが烏帽子岳への分岐点である。悩まされ続けたスズタケはここまでで終わる。 分岐点から、10分ほどで烏帽子岳に着く。しかし、雲が低く、遠望は今ひとつ。 先ほどの分岐点まで引き返して、五勇山へ向かう。登山道沿いのシャクナゲはつぼみを着けているが、その数は少ないようだ。しかし、木によってほどほどに着いており、来年は例年に近い花が楽しめそうだ。 烏帽子岳から五勇山にかけては、何度も歩いた道である。五勇山の標高が記載されている地形図上の位置は、五勇山と書いた山頂標識が立てられているところとは違うようだ。 このことは長年にわたって、五勇山を通過するたびに思ってきたことであるが、確認まではしていなかった。 帰りに時間の余裕ができればその確認を行う事にして、先を急ぐ。国見岳への分岐点から、萱野登山口を示す道標に沿って南西に延びる尾根にはいる。尾根に入ってすぐ、五勇山と書かれた山頂標識に出会う。 五勇山の山頂標識からしばらく下ると、萱野と石堂屋の分岐点に着く。この分岐も、昔、萱野から五勇山に登った懐かしいところである。分岐点の道標は、朽ちた支柱からはずれて地面に置かれている。道標はプラスチックの板でできており、風によっても動くので注意が必要だ。五勇山からここまでの登山道は、良く保全されていて歩きやすい。 萱野との三叉路から石堂屋へ向かう。道はU字型窪んでいるところもあって、かなり古い時代からの道のようだ。さらに下ると、スズタケが現れ始める。進むに連れてスズタケの密度が濃くなり、とうとう登山道が見えなくなった。 登山道をふさぐスズタケをかき分けながら進む。踏み跡は薄いところもあり、道筋に点在する古い境界杭を目印に進む。石堂屋の少し手前で突然ヤブが終わり、そこからは、明瞭な登山道が麓の方向へ延びている。 地図で石堂屋の頂を確認すると、登山道のすぐ左上である。山頂への取りつきを探すが見あたらず、獣道を見つけてそれを登る。 濃いスズタケのヤブをかき分けながら登ると、予想通りに目の前に三角点が現れた。 三角点の回りは一坪ほどが刈り払われ、山頂標識もある。周囲は背の高い樹木に囲まれて眺望はない。 一休みして、先ほどの明瞭な登山道へ出る踏み跡を探す。すると、南東へ下る薄い踏み分けがあり、それを下ってみる。80mほど下ると地図のC地点で先ほどの登山道に出会った。 このC地点に道標はないが、写真の松の木の横に踏み分けと目印がある。 石堂屋へは五勇山からではなく、椎葉村の高砂土から登るのが一般的なようであり、次の機会にはこのルートを辿ってみたいと思う。 C地点からは往路を引き返す。ここから五勇山までは4kmほどの長い登りである。途中には手強いスズタケのヤブもあり、気合いを入れ直して登りにかかる。 五勇山の山名標識があるとこまで引き返したところで、日暮れまでには下山できるだけの時間的な余裕ができた。そこで、五勇山の標高点の位置を確認することにする。 山頂標識の辺りを見渡すと、すぐ南には以前は展望が良かったであろう露岩がある。しかし、今は眺望を遮るように木の枝が伸びていて、展望は今ひとつ。五勇山の山頂標識は、眺望が良かったこの位置に立てられたものであろう。 五勇山の山頂付近は、なだらかな起伏で広い。一帯には10mを越える樹木が茂り、林床はヤブで見通しが利かず、どこがピークなのか分かりずらい。 携行した1万分の地形図を見ると、標高点は山名が表示されている地点から10〜20m高いところのようであり、地形図とGPSの画面を見ながら高みを探す。 山名標識の位置から烏帽子岳の方向へ戻り、樹林の中に入る。そして、GPSの画面に示される標高点のサインと緯度経度の数値から標高点の位置を特定する。この時のGPSの精度(誤差)は半径7mほど。 この標高点の位置は、現在の山頂標識の位置から150mほど離れている事が分かり、長年の疑問は解けた。 なお、標高点の位置は経路図に示しているように、登山道から15mほど北に入った樹林の中である。 五勇山山頂の標識は、地形図の標高点の位置に移して、現在の山頂標識のあるところは、五勇山の展望地とするのが良いのではなかろうかと思っている。そうすることで、山頂の位置と標高値が一致する。 五勇山の標高点を確認したあと、烏帽子山への分岐点を経て登山口へ戻った。 |

|||||||

登山口 |

五家荘登山道整備プロジェクトの 皆さんによって今年5月に立てられた道標 |

||||||||

五勇山から石堂屋へ向かう途中にある石堂屋と萱野への分岐点 |

|||||||||

五勇山から石堂屋への登山道沿い にある美しい自然林 |

萱野への分岐点の先、石堂屋への登山道 |

||||||||

石堂屋南直下の登山道 椎葉村の高砂土へ通じている。 石堂屋の山頂は左上。手前は五勇山方向 |

石堂屋近くのスズタケに覆われた登山道 |

||||||||

地図のC地点、道標はない。石堂屋からこの地点へ下り、 五勇山へ引き返した。手前は椎葉村の高砂土方向。 |

登山口近くで偶然見つけたキレンゲショウマ |

石堂屋への登山道に点在する境界標識 スズタケのヤブの中では道標の代わりにした |

|||||||

色づき始めたナナカマド |

ママコナ |

シャクナゲのつぼみ 全体的には少ないが 樹によってはほどほ どに着いている |

ホツツジのつぼみ |

咲き始めたツルリンドウ |

|||||

Back |

|||||||||