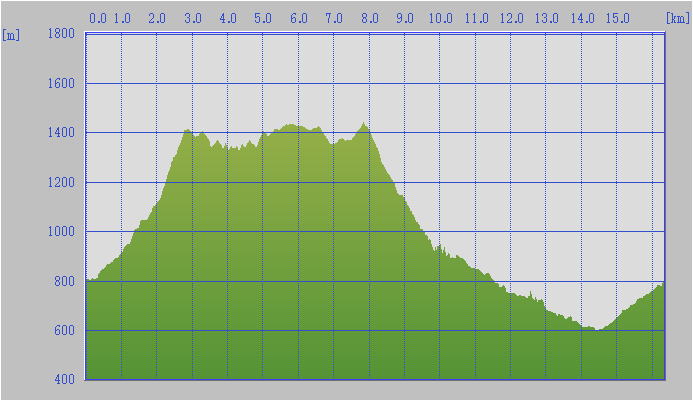

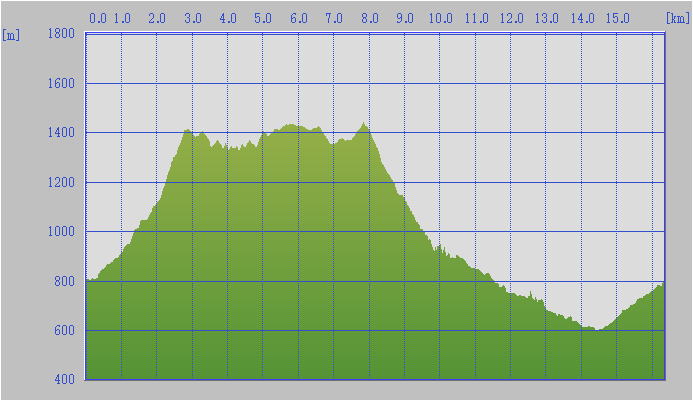

積岩山(1438.2m)〜蕨野山(1438m)〜鷹巣山(1453.6m) 熊本県

|

|

林道日添線の終点 三叉路を右方向へ

|

2008年12月20日

八代市泉町久連子の林道日添線から、標記3座を周回した。今回は、2009年1月に五家荘で検討が行われる「山名等地形図の内容見直し」のための関連調査を兼ね、途中から周回ルートとは異なる地図の「稜線出会」地点から「D」地点までを往復した。

距離は17.0km、所要時間は9:14、うち、調査のための距離は2.6km、所要時間は2:05であった。

出発地点は林道日添線の途中にある広場で、林道の終点から600m手前である。車は林道の終点まで入ることができるが、林業の邪魔になる可能性もあり、手前の広場に駐車した。

道標はないが、林道の終点から先は目印が続いており、沢沿に登る。最初の堰堤は右から越え、次の堰堤は左から越える。しばらく進むと、数本の沢が集まる所に着く。そこは最も左の沢を進み、目印に沿って尾根に取りつく。

尾根への登りは急で、落石を起こしやすいので注意が必要だ。

尾根に上がってからは稜線に出会うまで、目印にそって尾根筋をはずさないように進む。

稜線に出ると、写真の小さな道標がある。今回のルートで道標があるのは、ここだけである。ここまでは、踏み跡が薄いところもあるもののほぼ明瞭で、ヤブはなくて歩きやすい。

地図の「稜線出会」からは、前述の調査のために岩茸越(いわなばごし)を経てD地点へ向かう。この間は、踏み跡も目印も全くない。

小さな岩峰(ピークF)を越えて下ったところが岩茸越である。 岩茸越は重要な峠道であったらしく、地元在住の山に詳しい方の話では、地蔵が祀ってあるとのことである。峠で地蔵を探してみたがが、その姿を見つける事はできなかった。

岩茸越から一登りでピークA1414mに着く。頂には高さ1mほどの石積みがあり、標高点の位置をを示すもののようだ。

一帯のスズタケは完全に枯れていて、自然林の中は見通しがよい。

小さく下って登り返したところがピークBである。ここは、ガイドブックYによると「長岩山」と記されている。山頂は平たく、標識など山名の手がかりとなるものは何もない。

さらに進むと、樹林越にピークCが見えてくる。一旦下って登り返す。このピークCは別のガイドブックZによると「地元では、積岩山と呼ばれている」とされ、岩茸越から700mの位置にある岩峰と記されている。しかし、岩茸越からの距離は合っているものの、このピークCは岩峰ではなく落ち葉が積もる土の平たい峰で、頂には50cmから1mほどの岩が数個見られるだけである。

ピークCの頂には、標識や地形的な意味合いも含めて、山名の手がかりはとなるものは何もない。

時間に余裕があればピークE1240.0mまで行く予定であったが、D地点まで進んだところで、尾根は樹木のヤブになり、引き返すことにする。尾根のすぐ下の両側は人工林で、その人工林の中を歩けば比較的容易にピークE1240.0mまで行くことができそうである。

このピークE1240.0mは、前述のガイドブックYでは長岩口、ガイドブックZによると「ある地図では積岩山」と記されている。

D地点までは、幅2mほどに樹木が切られた跡があって歩きやすい。この切り跡は測量のためのようで、中心には小さな標柱が点々と続いている。

今回調査のために歩いた「稜線出会」からD地点までは、踏み跡や標識、目印など、登山者が歩いた形跡は全く見当たらなかった。

D地点からは、地図の「稜線出会」まで引き返して積岩山へ向かう。今回の登山口から積岩山までは1年前に歩いており、その記憶を辿りながら進む。目印は付いているが、積岩山への稜線はなだらかで幅が広く、進路を誤らないように注意が必要だ。

積岩山の頂は平たく、自然林の中で眺望はない。

積岩山からは、蕨野山へ向かう。この間を歩くのは、初めてである。目印はほとんどなく、稜線をはずさないように進む。途中には倒木もあるが、スズタケは枯れていて歩くのにほとんど支障はない。

蕨野山からは、久連子の谷を挟んで茶臼山や上福根山などが見える。一息入れて、鷹の巣山へ向かう。

「鷹の巣山」は地元の呼び名で、国土地理院の地形図には「蕨野山」と記載されている。

蕨野山から鷹の巣山の間に目印は殆どないが、昨年歩いているのでその記憶を辿りながら進む。

途中には倒木帯があり、1年前には倒木帯を通過するのに苦労をした。しかし、今回はずいぶん歩きやすくなっている。この1年の間に多くの、登山者が歩いたようだ。

鷹の巣山の山頂は一週間振りである。山頂には、地形図と同じ「蕨野山」と地元で呼ばれている「鷹の巣山」の二つの私製標識がある。

今回歩いた積岩山と蕨野山は国土地理院の地形図に記載されている山名と地元の呼称が違っていて、混乱を生じている。

山名の混乱は、道迷いの原因になることも考えられるので、一日も早く、地形図の山名が地元の呼称に書き改められることを願っている。

今、五家荘では、混乱している山名の訂正や地形図に新たに載せていただきたい山名について、次のサイトで広く意見を募集中です。

「五家荘ねっと」http://www.gokanosyo.net/index.html

→[掲示板 (テーマ別交流館)]→[山名等地形図の内容見直しについて]http://goka.sakura.ne.jp/cgi/patio/read.cgi?no=8

鷹の巣山からは、一週間前とは逆コースで下る。目印は付いているが、間隔が遠いところもあるので注意が必要だ。

特に、山頂から続く尾根の途中から北北西に90度近く方向を変える地点では、通り過ぎないように注意する。スズタケは中腹までは全て枯れている。しかし、途中の人工林では枯れずにヤブのところがある。しかし、その距離は短く、目印を追って進むとピーク1231mの先で明瞭な尾根に出あう。

尾根に沿ってしばらく下ると、山腹をジグザグに下る杣道に出会

う。ここでは、杣道を見落として尾根を直進しないように注意する

。

やがてシカよけネットの入り口に出会い、しばらく下ると出口がある。杣道をしばらく下ると、大規模林道の鷹の巣山登山口に出る。

鷹の巣山登山口からは、大規模林道を久連子神社へ下る。久連子神社からは集落道から続く林道を歩いて、出発地点へ戻った。

|

沢沿いの登山道

|

緑鮮やかなウスタビガのマユ

|

経路概念図 クリックで拡大

|

雪が残る北斜面

|

切り株の目印

|

稜線出会 積岩山方面を見る

|

|

|

「稜線出会」にある道標

この日のルートで道標があるのはここだけ

|

ピークA1414mからピークBへの稜線

|

v五木側から見た岩茸越(いわなばごし)

往路は右から左へ歩いた

|

ピークA1414mの山頂

|

直径1.2mの大きな切り株

|

ピークBの山頂

|

ピークCへの稜線

|

樹木の先に見えるピークC

|

ピークCの山頂

|

ピークFの山頂

コンクリートの標柱

境界を示すものであろうか

|

ピークFにある岩

|

積岩山山頂

|

|

|

稜線のブナ林と倒木

|

平家八百年余りの歴史を見てきたような大きな古木

|

鷹の巣山山頂「蕨野山」と「鷹の巣山の標識」

|

|

民家の二階の雨戸にあけられた

直径5cmほどの15個の穴

いたずらをしたのは??

|

直径40cmほどの大きな

サルノコシカケ

|

ミツマタのつぼみ

|

|

Back

|

|

|