経ヶ峰(770m)~古処山(859.5m) 福岡県

古処山頂からの眺め

右奥は宝満山~三郡山 正面奥は脊振の山々 左奥は耳納(みのう)連山 T君撮影

新緑の自然林 アカショウビンの声に、その姿を探にてみる。しかし、姿は見えずに残念でした ^^;;

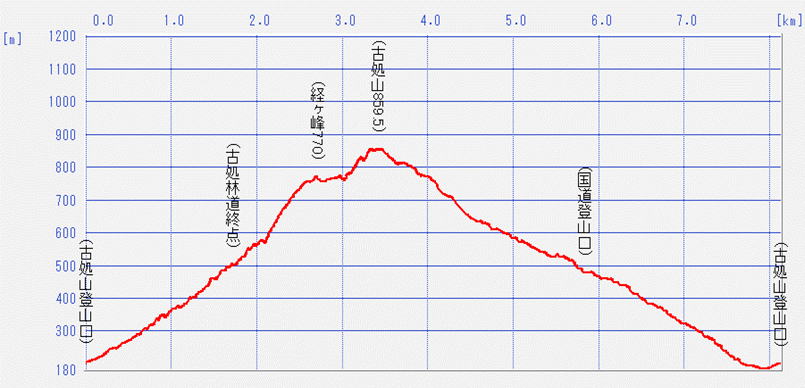

経路概念図 クリックで 拡大

経ヶ峰山頂

豊富な緑の透過光で、T君も何となく緑色に

古処山山頂

ピンク地はT君撮影

2020年5月7日

計画は、朝倉市秋月の登山口から経ヶ峰、古処山を経て、石畳が残る秋月街道への周回である。

登山口から、渓流に沿って登る。渓流からは、心地良い水音が続く。

五合目にあたる林道終点の先から右へ、もみじ谷への急坂に取り着く。

T君は、ギンリョウソウを次々に見つけては写真に撮りながら、急坂を懸命に登る。

傾斜が緩むと、若葉がすがすがしい自然林に。すると、近くから「キョロロロ~」と、アカショウビンの大きな声。初音である。

T君と、声がする方向を探してみる。しかし、声は段々遠くなって、その姿を見ることはできなかった^^;;。

経ヶ峰の頂は樹林の中。一休みして古処山へ向かう。

しばらく進むと、ツゲの樹林に入る。ツゲの若葉はルートを塞ぐように伸びていて、それをT君は両手で分けながら元気に進む。

ツゲ林でのT君の関心は、ニシキキンカメムシ。その美しい虫を探しながら登る。すると、足元に青や赤の美しい虫を発見。期待をしていたニシキキンカメムシである。しかし、見つけた丸い幼虫は、動かずにじっとしている。この幼虫は今、成虫へ脱皮をする直前なのかも。その姿を写真を撮って、さらに登る。

古処山山頂の近くには、小さな風穴がある。T君は手袋を外し、その風穴に素手をかざしてみる。すると、「涼しい風!」と言いながら満面の笑顔に (^^)。

山頂は展望が良く、西方向には三郡山地や脊振の山々、南には長く横たわる耳納(みのう)連山が見える。

山頂から周回路を下る。一旦国道に出て再び徒歩道に入る。

やがて、石畳が残る秋月街道に出合ってそれを下る。この石畳は、豊臣秀吉も通ったといわれる歴史の道。T君と往時の話をしながら渓流に沿って下り、出発地へ戻った。

古処山の縦走路脇にある四等三角点

点名は古処山

山頂そばの風穴

手をかざすと、奥から涼しい風

チャルメルソウ

ミズタビラコ

ヒメウラシマソウ

マムシグサ

タチツボスミレ

キランソウ

登山口に立つ、九州自然歩道の新しい看板

二年前に名付けられた、江川岳の山名も

クリンソウ

ギンリョウソウ

マムシグサと背比べ

ジロボウエンゴサク

ヤマルリソウ

登山道沿いの滝

ニリンソウ

ヒメレンゲ

ヒトリシズカ

ツクシタニギキョウ

倒木を越える

咲き誇るフジ

渓流を渡る

ミツバウツギ

イズセンリョウ

渓流の橋を渡る

エビネラン

カエデの実

この日、初音が聞こえたアカショウビン

この画像は、祖父が以前に撮っていたもの

シャガの群落

崖に沿う登山道

カワトンボ

コミスジ

五合目付近

新しくなった、九州自然歩道の道標

ニシキキンカメムシの幼虫

全く動かず 脱皮の直前?

ニホントカゲの幼体

渓流に沿って登る

ヌマガエルでは?

でも、見つけたのは標高600m

あたりの山の中

細い滝

光芒が射す中を進む

もみじ谷への取りつき点・崖を登る

ギンリョウソウを撮る

急坂を登る

すがすがしい新緑の中、経ヶ峰へ登る

ツゲの新緑を、両手で分けながら進む

山頂は近い

後方は、カエデの大木

苔むす石灰岩の中を登る

山頂の国見岩から遠景を撮る

縦走路沿いにある三角点へ

石灰岩をよじ登る

みずみずしいツゲの若葉

ツゲの原始林は、国の特別記念物

秋月街道に残る石畳を下る

豊臣秀吉も通った歴史の道

倒木をくぐる

下山口に近い「だんご庵」

ウツギ

ウラジロノキ

オオキツネノカミソリの保護

古処山の山頂付近に設けられているシカよけネット

登山道沿いに見られる、幾つもの小さな滝

Back