カラ迫岳(1006m) 福岡県

山頂から360°の眺め

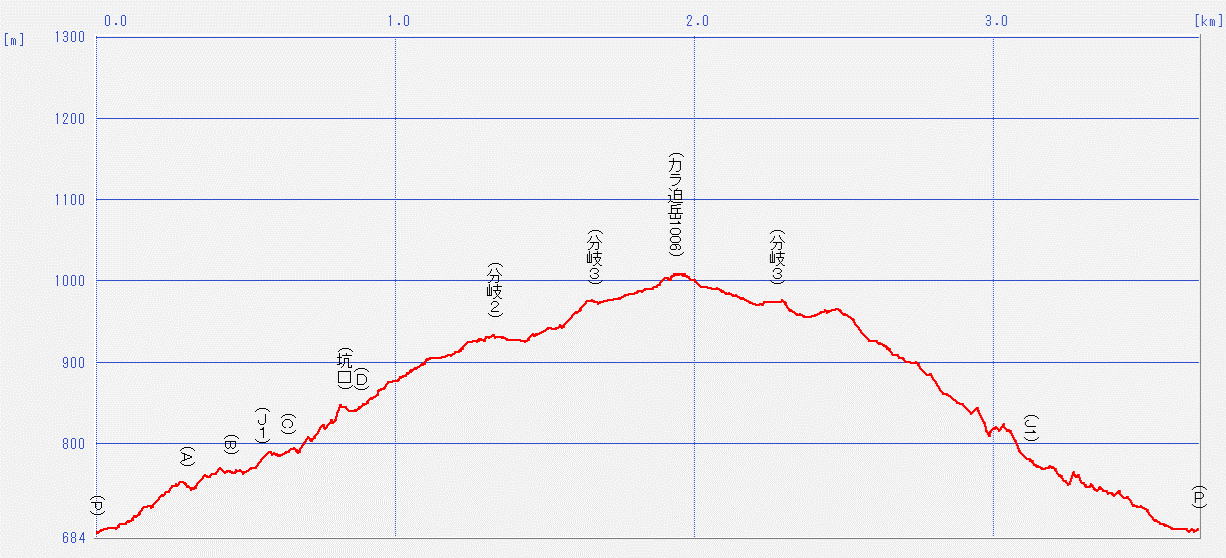

経路概念図 クリックで 拡大

山頂

2015年5月21日

一昨日に続いてカラ迫岳へ。目的は、地図の分岐3からJ1へ通じるルートの調査である。

登山道沿に沿う渓谷の水は大きく減少して1/5ほどに。

心地よい水音とオオルリの声を聞きながら、自然林の中を登る。下山時に合流する分岐J1の位置⑪を確認して、分岐2のT字路⑥に到着。

T字路の少し手前からは、南東方向に石割岳が大きく見える。T字路を左へとり、国境石を見ながら進むと分岐3、⑦に着く。帰りは、ここから西方向へ延びる周回路を下る予定である。

山頂は一昨日に比べてやや霞んでいるもの、遠くには時折吹き上がる阿蘇の噴煙が見える。

ふと上空を見ると、遠くにクマタカの姿。クマタカは、初夏の風に乗って悠然と舞ながら遠くへ去った。

山頂から分岐3へ引き返して、J1へのルートを下る。ルートはカシやシイ、それにヤマザクラなどの素晴らしい自然林が続く⑩。

やがてJ1に出会い、そこからは往路を引き返した。

今回のルートは、良く保全されており、道標もあって分かりやすい。ただ、J1には下ってきたルートを示す道標は見当たらなかった。

下山後に、八女市役所星野支所に立ち寄り、カラ迫岳の登山のことについて、多くのことを教えてていただいた。

そして、地域興しの中で登山道の整備を続けられている組織、「上郷村」のお世話役Aさんを紹介してもらった。

その足でAさんにお会いして、登山道整備の思いたちや毎年行われている山開きなどの諸行事、それに今後の展望などを伺った。

Aさんによれば、この日に歩いたカラ迫岳の周回ルートは、多くの登山者の方々に歩いていただきたいとの願いを込めて、保全を続けているそうである。

山頂から見る右から御前岳、釈迦岳、普賢岳

中央奥は阿蘇の噴煙

小さな爆発でも繰り返しているのであろうか、間欠的に立ち上る噴煙

遠く高いところを舞うクマタカ

タツナミソウ

①

登山口

左に国境石群の解説板

登山口の近く

空を覆う、すがすがしい新緑

②

③

流れを3回渡る

④

金坑跡の縦穴

ミズタビラコ

⑤

金坑跡の横穴

⑥

分岐2のT字路

左へ進む

ヤマキツネノボタン

⑦

分岐3 周回路の分岐点

黄色の矢印は往路の山頂方向

青の矢印は下山路のJ1方向

⑧

国境石

ノバラ

⑨

山頂のすぐ手前にある、熊渡

山へ通じる縦走路標識の標識

⑩

分岐3からの下山路

素晴らし自然林が続く

分岐3からの周回下山路にある横穴

金坑の跡であろうか

⑪

地図のJ1 下山時の往路との合流地点

青色の矢印は復路の登山口方向

黄色の矢印は往路の山頂方向

「登り道」の道標は黄色の矢印の先、谷側にある

分岐2付近から見る、右の石割岳と左は平野岳

ガクウツギ

マルバフユイチゴ

タニギキョウ

ナルコユリ

ツクバネソウ

フタリシズカ

ツクバネウツギ

ヤマツツジ

ギンリョウソウ

キンチャクアオイ

カンアオイ

サトキマダラヒカゲ

Back