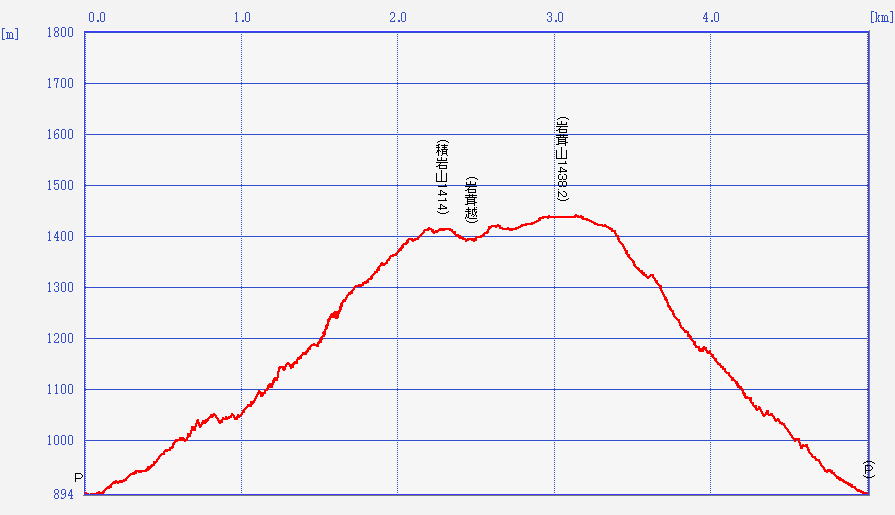

積岩山(1414m)~岩茸山 いわなばやま(1438.2m) 熊本県 |

||

| 岩茸山 |

||

① 地図のP地点 |

② 地図のPに立てた登山口の標識 |

2012年11月10日 この日は登山口の標識立てを兼ねて、「八山会」の登山行事に参加。 登山口の標識は「泉・五家荘登山道整備プロジェクト」が作成したもので、登山地図「五家荘の山」に載っている登山口に順次立てられる予定である。 車で林道日添線を進み、終点に駐車。そこに「積岩山登山口」の標識を立てて出発する。 登山口付近は、今年の夏に起きた土石流で以前とは様変わり。簡易な道標を取り付け、目印を補いながら登る。 最初の堰堤は右、次の堰堤は左から越えて進む。登山道は倒木が被さっている所もあるが、ルートは水のない川底に沿っているので、倒木を避けながらも大きくはずれないように進む。 地図の「分岐」から波線の道、岩茸越(いわなばこし)への古道を辿る。古道を辿るのは、登山道として復活が可能かどうかを判断するためで、このルートを歩くのは3回目。 ルートに踏み跡はなく、表面は崩れやすい浮き石の急傾斜。落石を起こさないように、這うようにして登る。やがて左右に通る杣道に出会う。杣道を左へ進み、すぐ先で尾根に取り付く。急坂の尾根を登り、スギ林を進んで岩茸越へ。 分岐から岩茸越まで、登山道としての復活が可能かどうか、皆さんに聞いてみた。その結果、急傾斜で落石の危険が高く、「登山道として復活しない方が良い」との結論になった。 岩茸越から最近地形図に載った「積岩山」へ。山頂では、今年春に立てた、「積岩山」の標識を確認して岩茸山へ向かう。帰りに下る分岐を見て、岩茸山へ。岩茸山はこれまで、地形図に「積岩山」と記載されていたところ。 山頂を吹き渡る風は冷たく、木々は既に葉を落として冬の様相である。 岩茸山から引き返して、登山口へ下る。下山道には目印が続き、スギ林に入ると切り株に石を乗せたルートのサインが続く。スギ林から自然林の尾根を進み、左へ下って往路に出会う。そこからは、往路を引き返して駐車地点に戻った。 路概念図 クリックで拡大  |

③ 登山口から、土石流の跡を登る |

④ 積岩山山頂 |

|

⑤ 岩茸越 |

||

⑥ 岩茸山山頂 |

||

⑦ 地図A地点の道標 地図A付近の稜線 |

||

| 久連子「古代の里」から見る紅葉 |

林道沿いの紅葉 |

一輪だけ残っていたジンジソウ |

Back |

||